Accueil » Agriculture » Cohorte santé des sols

Cohorte santé des sols

Qu'est-ce que la cohorte ?

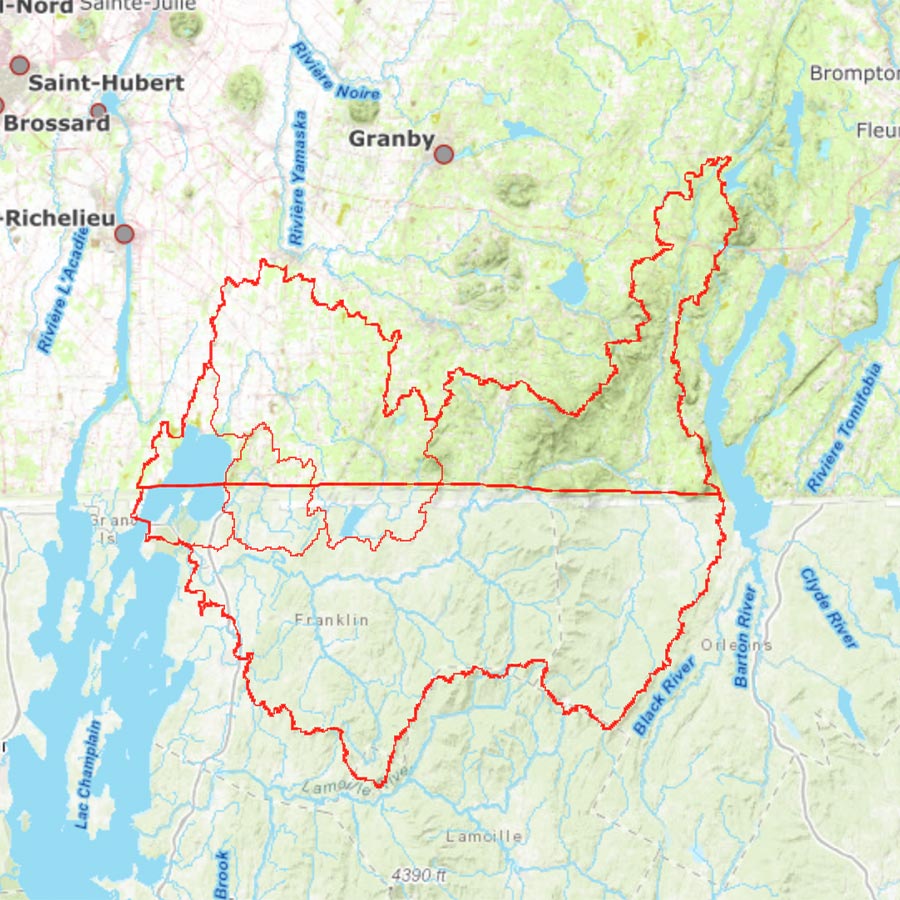

La cohorte santé des sols a été mise sur pied par l’OBVBM dans le cadre du programme des cohortes régionales du Plan d’Agriculture Durable (PAD) 2020-2030 financé par le MAPAQ.

Coordination – Johanne Bérubé, directrice OBVBM

Animation et programmation – Aubert Michaud, chercheur associé OBVBM

Accompagnatrice du MAPAQ = Marie Ève Bernard, agronome

Le rôle de la cohorte consiste à servir de modèle flexible, simple et mobilisant pour le milieu agricole afin de favoriser le transfert de connaissances parmi les entreprises agricoles.

Les cohortes régionales poursuivent quatre grands objectifs :

1. Favoriser le transfert de connaissances et l’échange d’informations entre les entreprises pour accélérer l’implantation de pratiques agroenvironnementales.

2. Stimuler le réseautage régional et le codéveloppement entrepreneurial afin que la mise en œuvre du PAD permette aux entreprises d’obtenir des gains.

3. Rassembler les entreprises agricoles en groupes de travail et en cellules d’innovation, et les mobiliser autour d’un ou de plusieurs thèmes particuliers en fonction de leurs besoins en agriculture durable.

4. Amener les entreprises agricoles à s’engager dans la mise en place de pratiques agroenvironnementales qui s’harmonisent avec le plan d’action régional du PAD et qui favorisent leur codéveloppement.

Les projets de transfert de connaissances sur les pratiques agroenvironnementales concernent :

- la réduction de l’usage des pesticides;

- la santé et la conservation des sols;

- la gestion des matières fertilisantes;

- la gestion de l’eau;

- la préservation de la biodiversité.

Mission des cohortes régionales

« Par une approche misant sur le réseautage et le codéveloppement, les cohortes régionales, composées de producteurs agricoles et d’experts, favorisent le transfert de connaissances et l’adoption de pratiques agroenvironnementales conformément aux objectifs du PAD. »

Participants

Émilie Bellefroid est la 3e génération sur cette terre située à Pike-River dont le grand-père était belge et ses ancêtres agriculteurs. Toutes les terres sont certifiées biologiques depuis août 2022 et la famille est sensible à l’environnement et à leur impact sur celui-ci.

Émilie Bellefroid est la 3e génération sur cette terre située à Pike-River dont le grand-père était belge et ses ancêtres agriculteurs. Toutes les terres sont certifiées biologiques depuis août 2022 et la famille est sensible à l’environnement et à leur impact sur celui-ci.

La ferme Bellemana c’est beaucoup de choses dont la production de maïs grain, de soja et de blé pour l’alimentation humaine ainsi qu’une très grande variété de produits maraîchers. Émilie produit aussi du veau, a des poules pondeuses et une boutique à la ferme qui offre les productions de la ferme Bellemana ainsi que les produits transformés. Émilie et sa famille tiennent à mieux conserver leurs sols avec l’aide et l’expertise de l’OBVBM et d’autres acteurs dans le domaine.

Sylvain et Kevin Thibodeau de la ferme Sylval sont des producteurs de grandes cultures et des apiculteurs.

Sylvain et Kevin Thibodeau de la ferme Sylval sont des producteurs de grandes cultures et des apiculteurs.

C’est en 1990 que l’entreprise a vu le jour suite à l’achat de la ferme laitière familiale par M Sylvain Thibodeau. En 2007, Sylvain décide de vendre le troupeau laitier, mais il continue de cultiver les 47 ha cultivables en grandes cultures.

Avec son fils Kevin, ils fondent les trésors de miel SENC en janvier 2020. Ce nouveau projet d’apiculture leur a donné l’envie de mettre à profit leurs superficies en grandes cultures pour les abeilles. En ce sens, ils ont semé un premier essaie de blé d’automne en 2020 pour leur permettre d’intégrer une culture de couverture bénéfique pour les pollinisateurs. À moyen terme, ils souhaitent intégrer de façon permanente les céréales d’automne dans la rotation des cultures pour leur permettre de semer plus de cultures de couverture et aménager des îlots de biodiversité pour nourrir leurs abeilles. À plus long terme, ils réfléchissent à faire une agriculture certifiée biologique.

Benoît Reginster de la ferme Benoît Reginster est un producteur de grandes cultures.

Benoît Reginster de la ferme Benoît Reginster est un producteur de grandes cultures.

M. Reginster a repris la ferme familiale à Saint-Alexandre et l’agrandit en achetant d’autres parcelles de terre agricole. Comme son père, d’origine belge, il continue de cultiver de trois grandes cultures en rotation : maïs, foin et soya.

Chaque année, lors de la fonte des neiges, il est spectateur de l’érosion de ses terres, vers la Décharge de la branche 1 du ruisseau Lareau. Par soucis pour la qualité de l’eau du bassin versant, il participe à la Cohorte et prend des mesures pour minimiser son apport en résidus agricoles.

Stéphanie Thibodeau et Pier Cousineau ont acquis le vignoble L’Ardenais en 2016. Le vignoble est situé dans le Piémont appalachien et est sis tant sur des coteaux rocheux couverts d’altérites (dépôts issus directement de la désagrégation du roc d’ardoises dolomitiques métamorphiques), que dans des dépressions en amphithéâtre tapissées par le till (dépôt glaciaire) silto- argileux cailloteux; la surface sablo graveleuse est issue, elle, du délavage littoral de la Mer de Champlain.

Stéphanie Thibodeau et Pier Cousineau ont acquis le vignoble L’Ardenais en 2016. Le vignoble est situé dans le Piémont appalachien et est sis tant sur des coteaux rocheux couverts d’altérites (dépôts issus directement de la désagrégation du roc d’ardoises dolomitiques métamorphiques), que dans des dépressions en amphithéâtre tapissées par le till (dépôt glaciaire) silto- argileux cailloteux; la surface sablo graveleuse est issue, elle, du délavage littoral de la Mer de Champlain.

Un étang a été creusé en 1993 et fait effet de régulateur thermique ainsi qu’un habitat pour la tortue serpentine, les bernaches lors de leur migration, un héron de passage et quelques canards. Les propriétaires ont installé des cabanes d’hirondelles et un hôtel à chauve-souris. Ces insectivores aident à réduire les insectes nuisibles car aucun insecticide n’est utilisé dans le vignoble. Des bandes de fleurs et d’arbustes, choisies pour leur floraison du printemps à l’automne, ont été créées pour le bénéfice des insectes pollinisateurs. Biodiversité et agroforesterie sont donc au cœur des pratiques agricoles.

Le cœur de l’entreprise agricole Les jardins en mouvements ce sont les propriétaires Anne Carrier et Olivier Archambault. La ferme produit des légumes biologiques et des aliments transformés à partir de ces légumes issus d’une agriculture durable de proximité. Toute la chaîne de production est sur la ferme, cela minimise l’empreinte écologique et maximise les saveurs. « A la ferme Les jardins en mouvement, on prend soin de la terre! » affirme Anne Carrier. Olivier Archambault va dans le même sens : « On veut avoir un impact positif sur la planète comme fixer des tonnes de carbone dans le sol, construire un sol riche et autofertile. » Olivier participe à la Cohorte santé des sols avec l’objectif d’améliorer constamment la santé et la vie de son sol. Anne voudrait que l’entreprise soit un modèle d’alternative dans le système agroalimentaire actuel.

Le cœur de l’entreprise agricole Les jardins en mouvements ce sont les propriétaires Anne Carrier et Olivier Archambault. La ferme produit des légumes biologiques et des aliments transformés à partir de ces légumes issus d’une agriculture durable de proximité. Toute la chaîne de production est sur la ferme, cela minimise l’empreinte écologique et maximise les saveurs. « A la ferme Les jardins en mouvement, on prend soin de la terre! » affirme Anne Carrier. Olivier Archambault va dans le même sens : « On veut avoir un impact positif sur la planète comme fixer des tonnes de carbone dans le sol, construire un sol riche et autofertile. » Olivier participe à la Cohorte santé des sols avec l’objectif d’améliorer constamment la santé et la vie de son sol. Anne voudrait que l’entreprise soit un modèle d’alternative dans le système agroalimentaire actuel.

En attente

Jonathan Robinson a le souci du travail bien fait qui lui vient de sa famille qui sont des producteurs de grandes cultures.

Jonathan Robinson a le souci du travail bien fait qui lui vient de sa famille qui sont des producteurs de grandes cultures.La Ferme Macyridge est une ferme familiale de 6e génération. C’est une entreprise laitière d’un quota laitier de 60 kg/jour. Le troupeau actuel est composé de 45 vaches et 20 animaux de remplacement tous de race holstein.

Sylvain et son fils sont aussi des producteurs de grandes cultures et cultivent 105 ha en rotation des cultures : maïs ensilage, maïs grain, céréales, soya et prairie. À cela s’ajoutent 25 ha de bâtiments, boisées, chemin de ferme et fossés.

Seul le maïs est cultivé en en conventionnel sinon les autres cultures sont faites en semis directs.

Depuis 1994, une bande riveraine élargie de 20m sur 1,2 km a été implantée sur le ruisseau Ewing BR15.

Avec Richard Lauzier, une haie brise vent de 500m a été implantée, au début des années 2000.

Pour la santé des sols, nous cultivons avec de la petite machinerie.

Olivier Perret est parti de sa Suisse natale pour s’établir au Québec en 1975 et fonder une ferme de grandes cultures. Pour Gabriel, son fils, cela allait de soi de prendre la relève. Après avoir fait l’élevage de vaches laitières, jusqu’à 93 quotas, ils ont converti leur entreprise afin de se concentrer sur les grandes cultures de soya, maïs et foin sur 118 hectares.

Olivier Perret est parti de sa Suisse natale pour s’établir au Québec en 1975 et fonder une ferme de grandes cultures. Pour Gabriel, son fils, cela allait de soi de prendre la relève. Après avoir fait l’élevage de vaches laitières, jusqu’à 93 quotas, ils ont converti leur entreprise afin de se concentrer sur les grandes cultures de soya, maïs et foin sur 118 hectares.

La ferme implante depuis longtemps des bandes de foin, de la largeur de la faucheuse, en guise de bandes riveraines. Plusieurs autres pratiques agroenvironnementales sont implantées sur leur terre comme le travail réduit du sol et la réduction des pesticides. Gabriel s’intéresse aux cultures de couverture et voudrait éventuellement faire des tests. La question demeure les aides financières, la connaissance technique et l’accès à une machinerie spécialisée.

Aubert Michaud détient un doctorat de l’Université Laval en Sols. Il a été chercheur en conservation des sols et de l’eau à l’Institut de Recherche et de Développement en Agroenvironnement (l’IRDA) et professeur associé au département de Génie civil de Université Laval.

Aubert Michaud détient un doctorat de l’Université Laval en Sols. Il a été chercheur en conservation des sols et de l’eau à l’Institut de Recherche et de Développement en Agroenvironnement (l’IRDA) et professeur associé au département de Génie civil de Université Laval.

Il a d’abord travaillé au MAPAQ à l’accompagnement technique et financier du secteur agricole dans la transition aux pratiques agricoles de conservation des sols. En 1997, Aubert fait le saut en recherche auprès de l’Institut de Recherche et de Développement en Agroenvironnement (l’IRDA), où il s’implique avec son équipe dans des projets de recherches-actions sur les bassins versants agricoles aux quatre coins du Québec. Retraité de l’IRDA, Aubert poursuit son implication en recherche auprès de l’OBVBM.

Auteur de nombreux articles scientifiques, rapports de recherche et publications, M. Michaud a notamment reçu le prix de distinction : Récipiendaire du Lake Champlain Research Distinguished Service Award, octroyé par le Consortium de recherche sur le Lac Champlain (Vermont-NY-Québec, 2002).

Lucie Grenon est retraitée d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC direction de la recherche) comme agente des ressources pédologiques de 1980 à 2010 et agropédologue de 2010 à 2016. En 1980, elle fut la première femme pédologue à l’emploi du gouvernement du Canada et œuvrant au Québec. Experte en caractérisation et cartographie des sols, elle a collaboré à des projets de l’IRDA et du Duraclub en Montérégie-Est.

Depuis sa retraite d’AAC en 2016, elle poursuit sa carrière comme conseillère spécialisée en pédologie. Elle a ainsi contribué à l’Étude de l’état de santé des sols agricoles du Québec de l’IRDA et comme co-auteure du Rapport 1 : État de santé des principales séries de sols cultivées. Elle est aussi trésorière fondatrice de l’Association québécoise de spécialistes en sciences du sol (AQSSS)et présidente trésorière de l’organisme de bienfaisanceÉcole-o-villagede Frelighsburg.

Lucie Grenon est l’auteure principale des Études pédologiques des comtés de Rouville (1999) et d’Iberville (2010). Elle a aussi participé en tant qu’expert-conseil à la rédaction du Guide sur les profils de sols agronomiques : un outil de diagnostic de l’état des sols d’Anne Weil et du CRAAQ (2009) et du Guide de référence en fertilisation du CRAAQ (2010), chapitre 1 : Le sol.

Agronome diplômé de l’Université Laval, Marc-Olivier Gasser (agr., Ph. D.) est détenteur d’un baccalauréat en bioagronomie obtenu en 1987, d’une maîtrise en sols obtenue en 1991 ainsi que d’un doctorat en sols obtenu en 2000. En 2006, Marc-Olivier Gasser se joint à l’équipe de l’IRDA où il occupe le poste de chercheur en gestion des engrais organiques, des sols et de l’eau. Avant de joindre les rangs de l’IRDA, il a été stagiaire postdoctoral à Agriculture et Agroalimentaire Canada en 2005. Il a également été chargé de recherche à l’Université Laval de 1988 à 2004 où il a développé une solide expertise dans plusieurs secteurs de la science des sols, de la valorisation des engrais de ferme et de la conservation des sols et de la qualité de l’eau en milieu agricole.

Agronome diplômé de l’Université Laval, Marc-Olivier Gasser (agr., Ph. D.) est détenteur d’un baccalauréat en bioagronomie obtenu en 1987, d’une maîtrise en sols obtenue en 1991 ainsi que d’un doctorat en sols obtenu en 2000. En 2006, Marc-Olivier Gasser se joint à l’équipe de l’IRDA où il occupe le poste de chercheur en gestion des engrais organiques, des sols et de l’eau. Avant de joindre les rangs de l’IRDA, il a été stagiaire postdoctoral à Agriculture et Agroalimentaire Canada en 2005. Il a également été chargé de recherche à l’Université Laval de 1988 à 2004 où il a développé une solide expertise dans plusieurs secteurs de la science des sols, de la valorisation des engrais de ferme et de la conservation des sols et de la qualité de l’eau en milieu agricole.

Paul Caplet est producteur agricole de la ferme Céréales Bellevue. Chef de file de l’agroenvironnement au Québec, Paul Caplette est impliqué dans de nombreux projets agricoles et membre de plusieurs comités régionaux et provinciaux. Il contribue à la promotion des bonnes pratiques de conservation des sols.

Sylvie Thibaudeau est agronome et conseillère au Club agroenvironnemental du bassin La Guerre

Caroline Halde a grandi sur une ferme laitière et de grandes cultures biologiques aux abords de la rivière Richelieu en Montérégie. Elle a complété un baccalauréat en agronomie à l’Université Laval puis elle est allée s’exiler en Nouvelle-Écosse pour y faire une maîtrise sur l’impact des régies de pâturage des vaches laitières sur la compaction du sol, la diversité végétale, le rendement et la valeur nutritive des pâturages. Elle a ensuite poursuivi son exil vers l’Ouest Canadien cette fois-ci, pour y faire un doctorat à l’Université du Manitoba sur la réduction du travail de sol en grandes cultures biologiques. Elle a ensuite pris la direction du Sud, pour réaliser un stage postdoctoral sur le contrôle des mauvaises herbes en grandes cultures biologiques à Cornell University aux États-Unis.

Caroline Halde est aujourd’hui professeure agrégée en agroécologie et en agriculture biologique à l’Université Laval. Elle dirige le Laboratoire d’agroécologie de l’Université Laval, une équipe dynamique d’une vingtaine d’étudiants et professionnels ayant des intérêts de recherche multidisciplinaires sur la régie des cultures, les cultures de couverture et la santé des sols agricoles. Elle a contribué à la mise sur pied du Microprogramme de 2e cycle en agroécologie nouvellement offert à l’Université Laval. Elle coordonne avec deux chercheurs de l’UQTR le Pôle d’expertise multidisciplinaire en gestion durable du littoral du lac Saint-Pierre.

Réalisations

Activités de la saison 2022-2023 et 2023-2024

1- Atelier sur les sols et pédologie avec Lucie Grenon – 19 juillet 2022

Dans la cadre d’une visite de champs de quatre entreprises de la cohorte, Lucie Grenon nous a décrit l’histoire de famille des sols de notre région et nous a introduit aux techniques pour décrire leurs propriétés.

2- Atelier de transfert de connaissance et réseautage sur les bénéfices des cultures de couverture – 5 décembre 2022

Présentation de M. Paul Caplet de la ferme Céréales Bellevue sur les bénéfices des cultures de couvertures.

3- Présentation de Sylvie Thibaudeau, agronome au Club environnementale du bassin La Guerre : Quelques idées pour implanter une culture de couverture de seigle

4- Présentation de Sylvie Thibaudeau, agronome au Club environnementale du bassin La Guerre : Quelques idées pour introduire des intercalaires en grandes cultures

5- Présentation de Marie-Ève Bernard (conseillère en Montérégie, MAPAQ) : Bilan des implantations de cultures de couverture « Prime-Vert » du MAPAQ .

Un tour d’horizon des entreprises qui ont profité du programme Prime-Vert ces dernières saisons dans le cadre des cultures de couverture.

6- Atelier de transfert de connaissance et réseautage avec Caroline Halde du laboratoire d’Agroécologie de l’Université Laval

- Principaux constats de la recherche au Québec sur les cultures de couverture

- Perspectives de la recherche, par Michaël Brière, étudiante à la maîtrise Université Laval, projet en cours sur les méthodes de destruction de cultures de couverture sur la santé des sols et les rendements en production maraîchère biologique.

- Perspectives de la recherche, par Laurence Durocher, étudiante à la maîtrise Université Laval, projet en cours sur les cultures de couverture intercalaires en grandes cultures.

- Perspectives de la recherche, par Audrey-Kim Minville, étudiante au doctorat Université Laval, projet complété sur les cultures de couverture intercalaires dans la vigne.

7- Ateliers sur le diagnostic de santé des sols avec l’équipe de Marc-Olivier Gasser, chercheur à l’IRDA (12 juillet, Atelier-conférence et 13 juillet, Atelier Terrain)

- Présentation de l’étude sur la santé des sols du Québec. Marc-Olivier Gasser a coordonné la vaste étude sur la santé des sols du Québec (ESSAQ) réalisée dans l’ensemble des régions agricoles du Québec. Au total 426 sites représentatifs des 71 séries de sol les plus communément cultivées ont été étudiés. Les propriétés pédologiques, biologiques et physico-chimiques des sols ont été relevées dans des champs cultivés et comparées à celles des sols non dégradés en sites témoins. Pour réaliser cet important inventaire, l’IRDA a fait appel à près de 400 producteurs et 25 clubs conseils en agroenvironnement, partenaires de l’étude.

- Présentation de l’outil TERRANIMO®, un simulateur des effets du passage de la machinerie agricole sur la compaction des sols. L’équipe de Marc-Olivier Gasser a également coordonné l’adaptation québécoise de l’outil informatique TERRANIMO. L’outil développé en Europe permet de projeter la pression exercée au sol. Il a été validé à partir d’une série de bancs d’essais considérant différents types de pneus, gonflés à différentes pressions et avec des charges simulant la plupart des équipements déployés en agriculture. L’atelier nous donnera l’occasion de tester l’application et d’échanger sur les différents moyens à notre portée de prévenir la compaction profonde de nos sols.

- 13 juillet : Atelier terrain

L’atelier-terrain sur le diagnostic au champ de la condition physique des sols. Au programme, démonstration des techniques de caractérisation des propriétés physiques du sol utilisées dans l’ÉSSAQ, description de profils de sols et interprétation des indicateurs de dégradation de la structure et de la compaction. Test du nouvel outil d’interprétation visuelle de la qualité physique des profils de sol, en développement par l’équipe de Marc-Olivier Gasser. L’outil installé sur téléphone intelligent tire profit de percées scientifiques récentes dans le domaine de l’informatique et de la modélisation afin d’appuyer l’interprétation de la structure du sol sur le terrain, avec le support du téléphone intelligent.