Accueil » Territoire » L’occupation du territoire

L’occupation du territoire

Historique du territoire

Le territoire autour de la baie Missisquoi est fréquenté depuis plusieurs millénaires par les autochtones qui subsistaient grâce aux abondantes ressources du territoire. La partie nord du bassin versant du lac Champlain fait partie du Ndakinna, le territoire traditionnel des Abénakis. On retrouve de nombreux sites archéologiques, principalement le long des rivières, témoignant de cette occupation millénaire du territoire.

Les Abénakis avaient aussi fondés plusieurs villages horticoles autour du lac, près de l’embouchure des rivières, marquant ainsi le début d’une longue tradition agricole dans la région. Le territoire sera concédé à des colons français à partir de 1733, selon le système seigneurial en vigueur à l’époque. Ce n’est qu’à la fin du 18e siècle que l’occupation et le développement du territoire commencent à prendre de l’ampleur.

Le territoire aujourd’hui

La portion québécoise du bassin versant de la baie Missisquoi abrite une population permanente d’environ 23 000 personnes et une population saisonnière (chalets et résidences secondaires) d’environ 15 500 personnes, soit un total d’environ 38 500 personnes. On estime que la population totale du bassin versant (incluant le territoire vermontois) avoisine les 50 000 résidents.

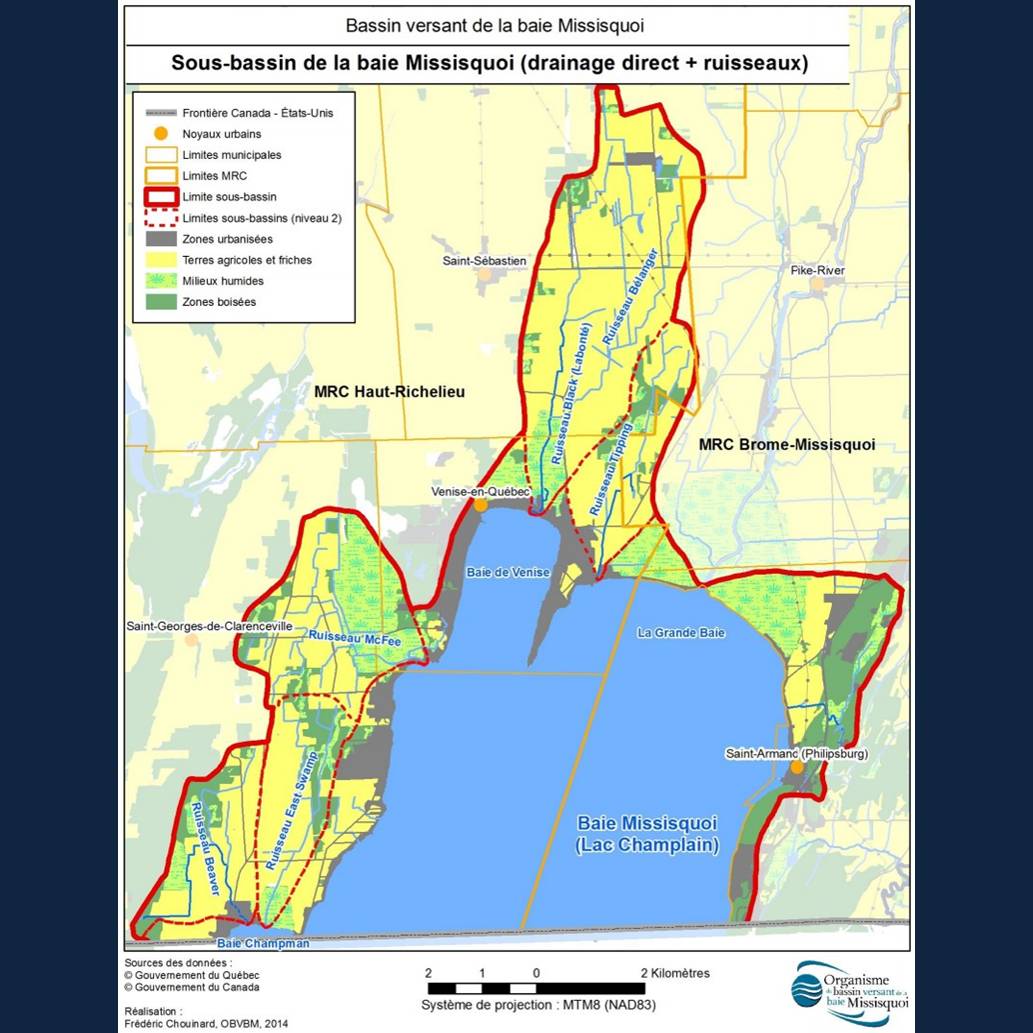

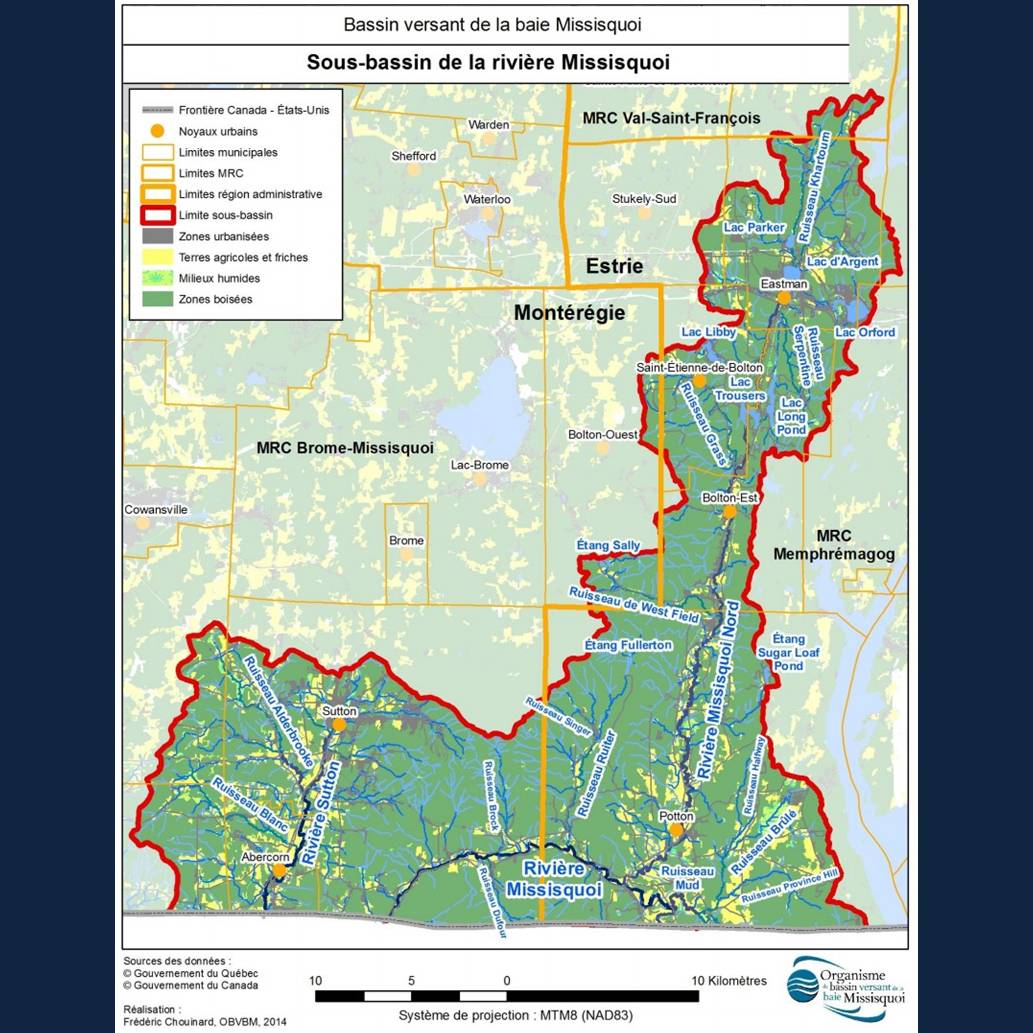

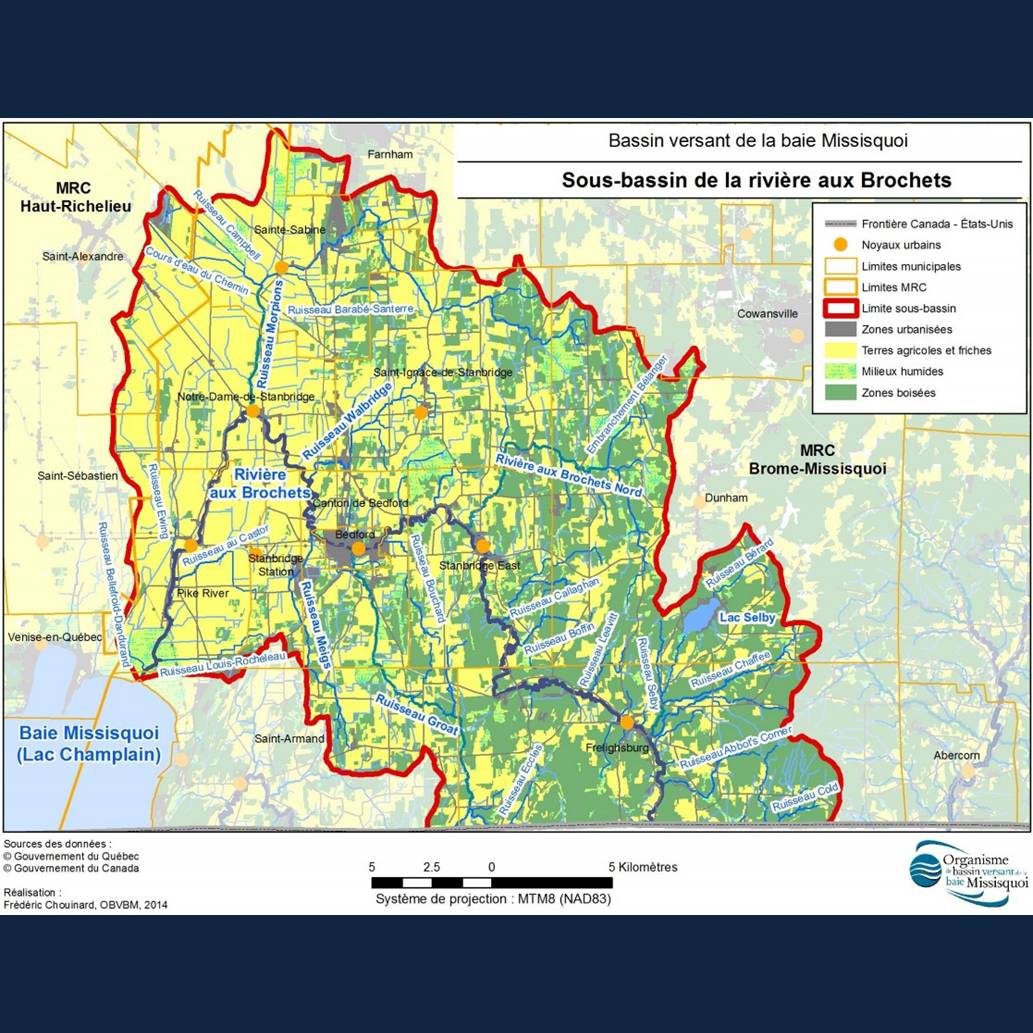

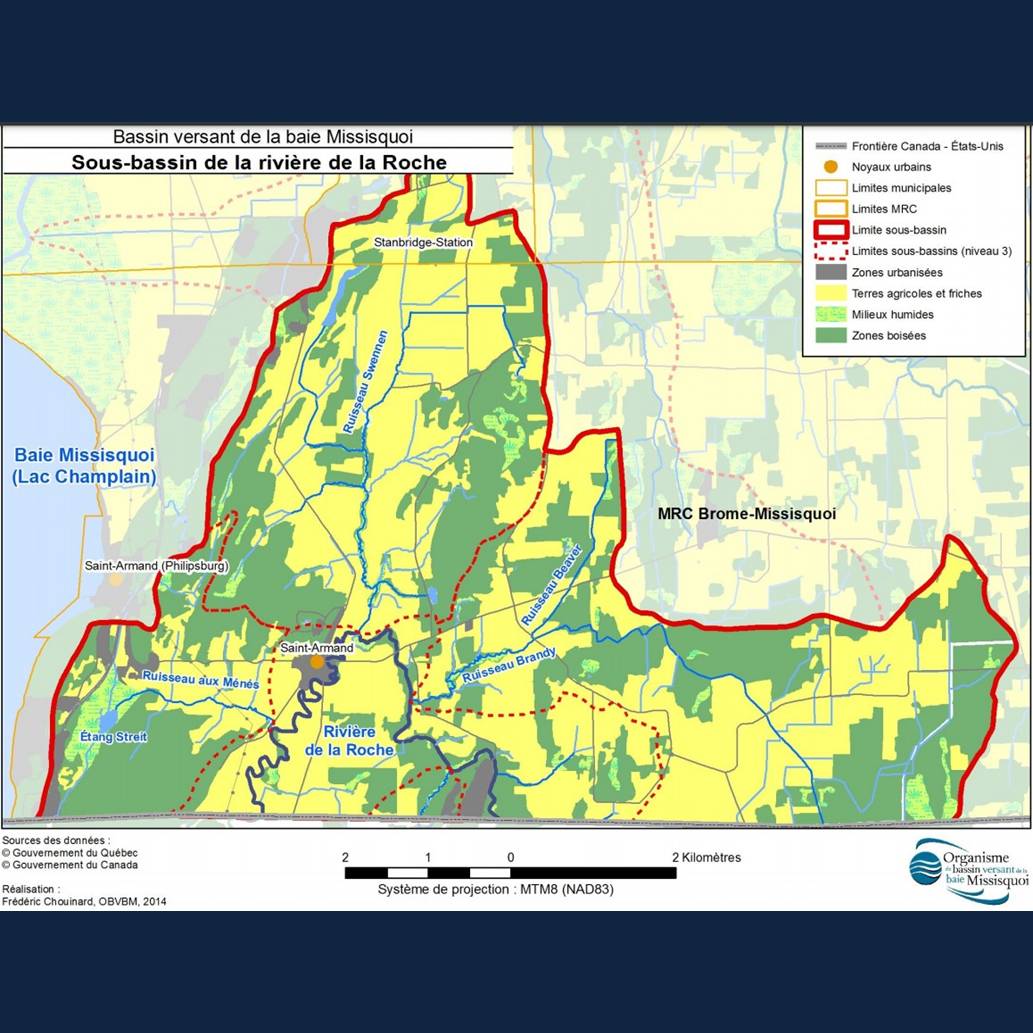

Dans la portion québécoise du bassin versant, on compte environ 630 entreprises agricoles sur le territoire, dont 440 dans le sous-bassin de la rivière aux Brochets. Malgré une présence agricole importante, l’occupation forestière couvre 58 % du territoire, les milieux humides 6 %, alors que l’agriculture occupe 30 % et les zones urbanisées seulement 1 %. Au Vermont, l’agriculture occupe environ 24 %, le milieu forestier 66 %, les milieux humides 4 % et les zones urbanisées 5 %.

Dans l’ensemble du bassin versant, les problèmes sont surtout liés aux charges de phosphore, aux concentrations d’azote, de nitrates et de pesticides, aux particules en suspension et aux sédiments, ainsi qu’aux coliformes fécaux. Il est donc important de favoriser toutes les actions possibles afin de réduire cette contamination sur le territoire. Par ailleurs, il faut veiller à ce que les développements futurs, incluant les développements urbains et récréotouristiques, ne viennent pas annuler les efforts consentis jusqu’à maintenant pour l’amélioration de la qualité de l’eau. Il pourrait également y avoir des problèmes d’accessibilité à l’eau potable dans certains secteurs soit par un manque de quantité, en particulier en zone montagneuse, ou par une contamination permanente de la nappe phréatique qui est une source importante d’eau potable.